22 Oct Le syndrome du vinaigre, ou le cauchemar des centres d’archives

Le syndrome du vinaigre ne porte pas ce nom pour rien: en effet, ce phénomène, connu et redouté des archivistes, se manifeste par une forte odeur rappelant celle du vinaigre. Et on ne parle pas ici du parfum âcre – mais réconfortant – des effluves vinaigrées qui embaument nos maisons lors des traditionnelles conserves de betteraves automnales, mais bien d’une odeur forte, désagréable et qui peut s’avérer particulièrement irritante pour le nez et les poumons en cas d’exposition prolongée.

Mais qu’est-ce que ce fameux “syndrome du vinaigre”? Quelles sont ses causes? Peut-on l’éviter?

Le syndrome du vinaigre: qu’est-ce que c’est au juste?

Le syndrome du vinaigre se produit lorsque des pellicules ou des négatifs sur supports en acétate de cellulose se dégradent; il s’en dégage alors une forte odeur d’acide acétique, un des principaux composants du vinaigre. Ces émanations ont donc donné à ce phénomène le nom de “syndrome du vinaigre”…et celui-ci est responsable d’une véritable course contre la montre dans les centres d’archives.

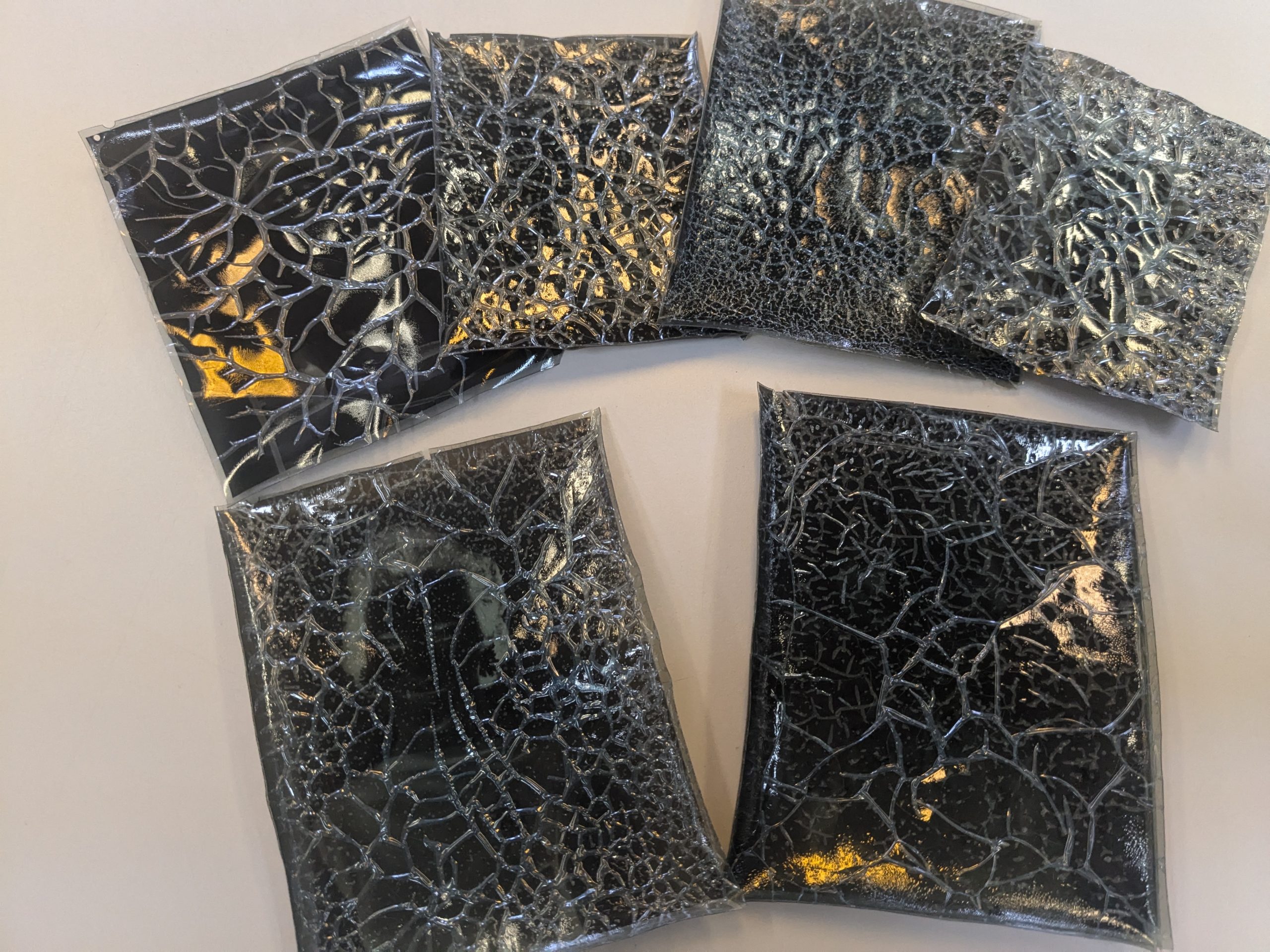

Négatif affecté par le syndrome du vinaigre

Comment savoir si des archives sont touchées par le syndrome du vinaigre?

Pas besoin d’une inspection visuelle pour détecter l’apparition de ce phénomène : l’odeur caractéristique des supports d’acétate de cellulose en dégradation est suffisante à elle seule pour sonner l’alarme. Et non seulement les archives touchées par le syndrome du vinaigre se dégradent, mais ce phénomène est “contagieux” et se répand très rapidement, d’où l’importance d’agir le plus tôt possible pour limiter au maximum les dommages.

Supports en acétate de cellulose: pourquoi les utiliser dans ce cas?

Les supports en acétate de cellulose sont utilisés depuis les années 20, dans le but de remplacer les supports utilisés à l’époque, à savoir le nitrate de cellulose, dont l’instabilité chimique a entraîné de nombreux cas de combustion spontanée…on comprend donc mieux pourquoi on a cherché une solution de remplacement!

La production des pellicules sur support à nitrate de cellulose a été complètement interrompue en 1951 et ceux en acétate de cellulose ont pris le relais…enfin pour un temps, car leur stabilité à long terme est, comme on l’a découvert un peu plus tard, très volatile (sans mauvais jeu de mots).

C’est pourquoi on utilise désormais des supports de polyester qui, avec leur composition chimiquement neutre, résistent au passage du temps et dont la durée de vie est estimée à plusieurs centaines d’années.

Quelles sont les conséquences du syndrome du vinaigre sur les supports touchés?

Qu’il s’agisse de pellicules de films, de négatifs ou encore de diapositives, la dégradation peut vite être considérable, en seulement quelques années; c’est pourquoi il faut agir rapidement et isoler les supports atteints pour limiter la propagation.

Deux réactions chimiques sont en cause ici: le radical acétyle et la molécule de cellulose se dissocient en présence d’humidité et forment de l’acide acétique; cette forte acidité entraîne alors le “bris des liens polymériques de l’acétate de cellulose qui (…) cause sa fragilisation et son rétrécissement”. (source: Institut canadien de conservation).

Comme le taux d’acidité de l’acétate augmente avec le temps, la détérioration s’en trouve accélérée; elle est encore plus rapide s’il y a beaucoup d’humidité et des températures élevées. Les pellicules se dégradent alors jusqu’à devenir complètement inutilisables.

Ce processus endommage les supports de manière inégale; la détérioration peut toucher une petite partie du négatif ou de la pellicule, causant au départ des altérations mineures au niveau de la couleur et de la clarté, jusqu’à la destruction irrémédiable du support.

Négatif affecté par le syndrome du vinaigre

Quoi faire en cas de présence du syndrome du vinaigre?

En premier lieu, il faut identifier les supports touchés et les isoler rapidement du reste de la collection pour éviter une propagation accélérée du phénomène. Si les supports ne sont pas trop endommagés, leur numérisation s’impose pour pouvoir garder une trace de leur contenu d’origine.